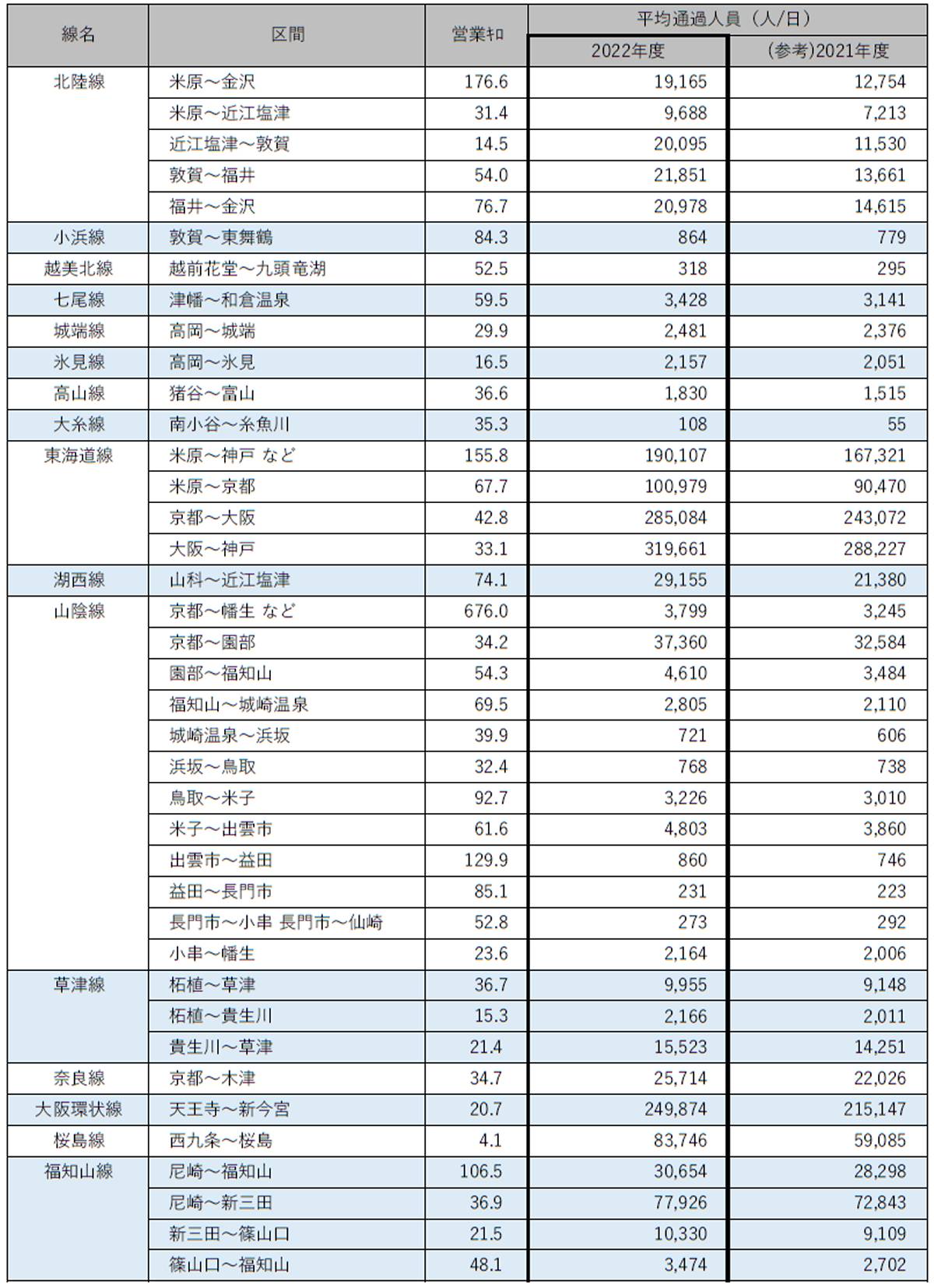

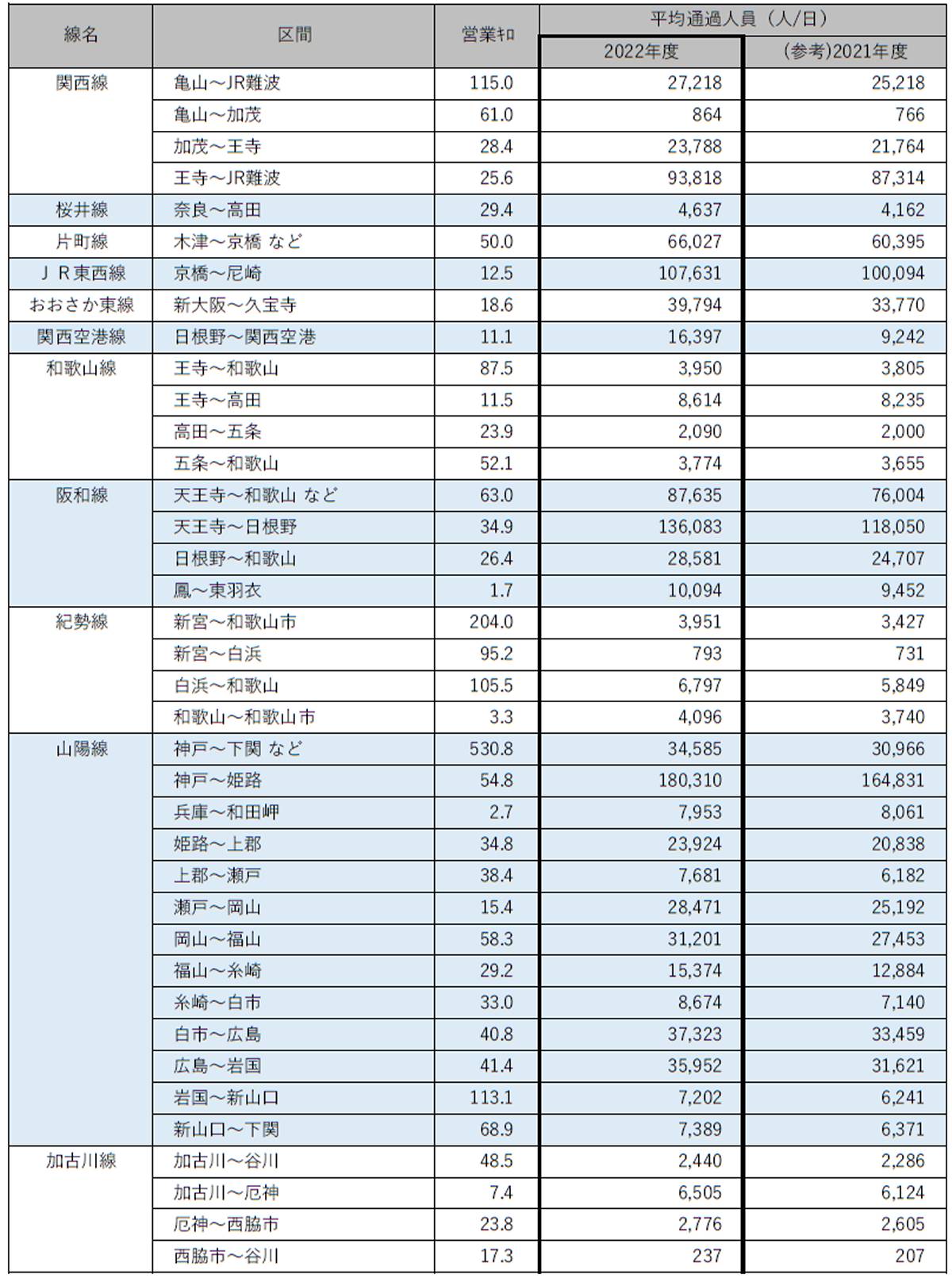

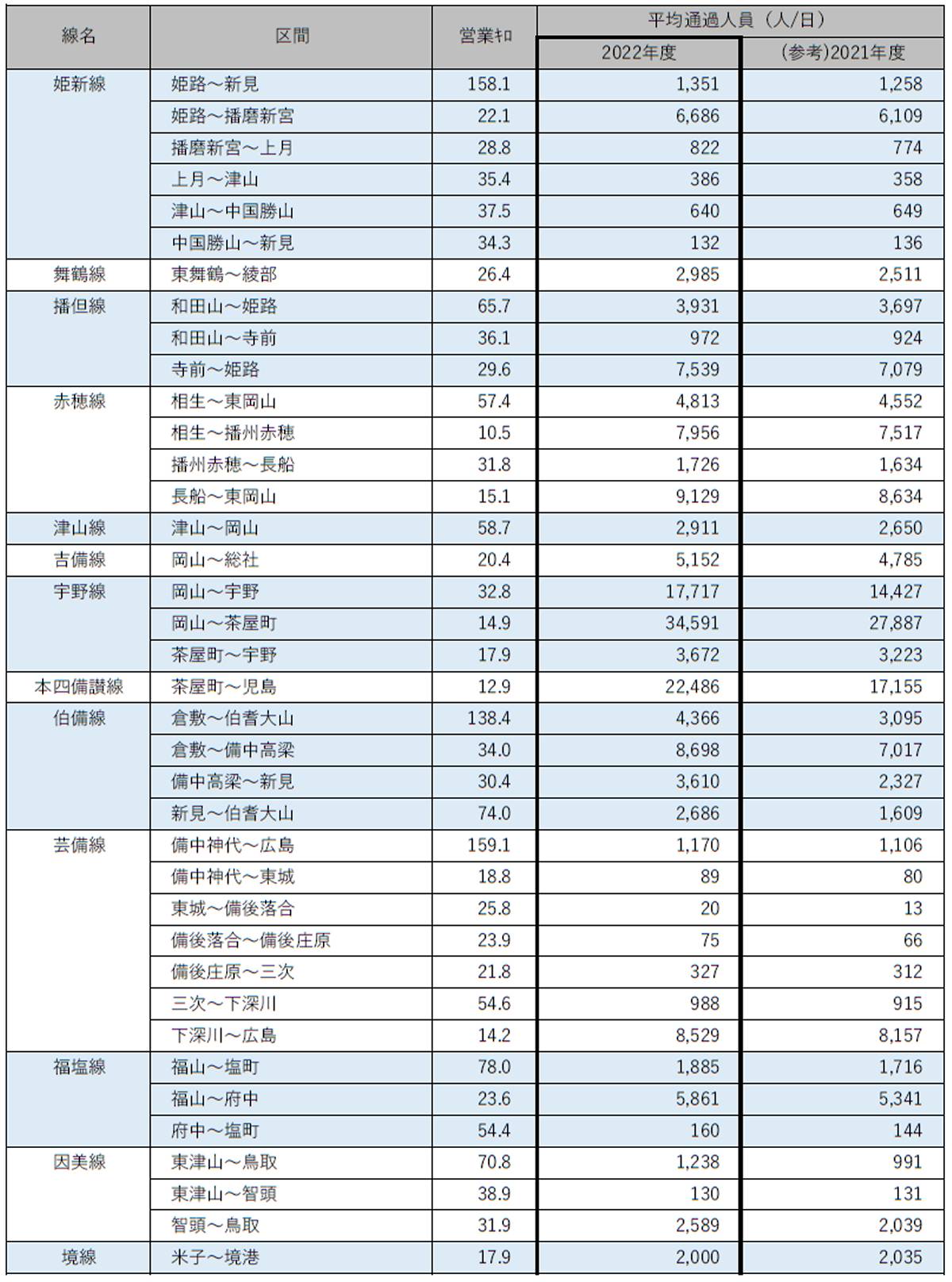

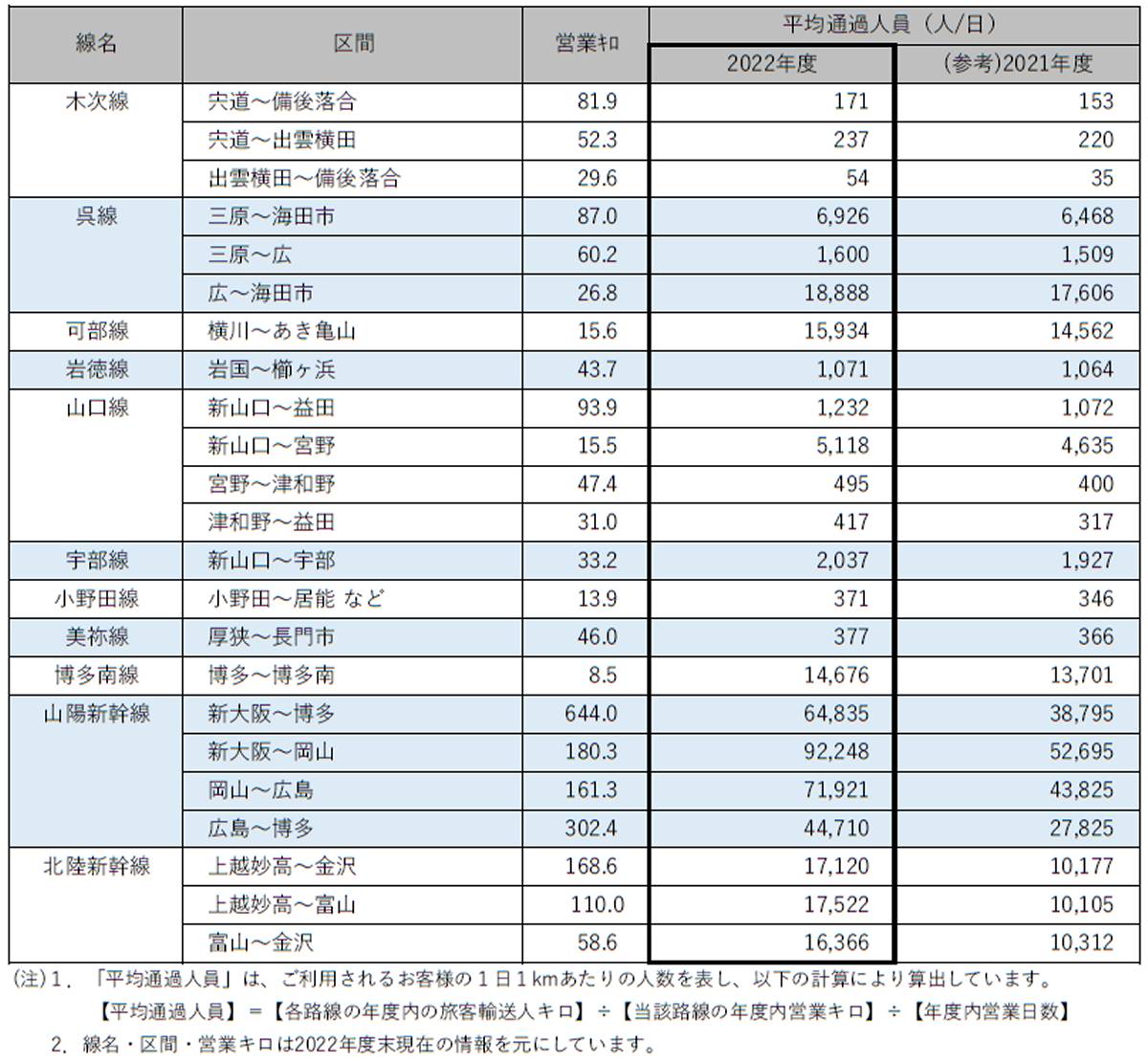

JR西日本は9月29日、昨年度2022年度の区間別の平均通過人員(輸送密度)を公表した。コロナ禍が収束が向かうなか多くの線区で増加しているが、一部の線区は減少している。

JR西日本が公表したのは、新幹線2路線と在来線49路線の輸送密度。一部の路線は複数の区間に分けて算出している。山陽新幹線は全体で2021年度の約1.67倍(2021年度:3万8795人→2022年度:6万4835人)。北陸新幹線のJR西日本運営区間(上越妙高~金沢)は1万7120人で、2021年度の約1.68倍だった。

輸送密度が最も大きかったのは、東海道本線・大阪~神戸で31万9661人。2021年度(28万8227人)に比べ約10%増加した。最も小さかったのは芸備線・東城~備後落合の20人。2021年度(13人)から約35%の増加で、コロナ禍前と比べても増えている。

2021年度に比べ輸送密度が減少したのは、山陽本線支線・兵庫~和田岬(8061人→7953人)、姫新線・津山~中国勝山(649人→640人)、姫新線・中国勝山~新見(136人→132人)、因美線・東津山~津山(131人→130人)、境線・米子~境港(2035人→2000人)。

JR西日本は今後、2019年度の輸送密度が2000人未満だった17路線30線区の収支率など経営状況も公表する予定だ。

《関連記事》

・鉄道の指標「輸送密度」とは ローカル線の廃止基準、分かりやすいが課題も

・ローカル線の議論「3度目の法改正」でどう変わる? 「再構築」対象となる路線は