今年2023年は整備新幹線のような大規模な新路線が開業する予定はないが、それでも広域的な変化をもたらしそうな新線の開業や路線の廃止などが予定されている。新駅や災害不通区間の再開なども含め、おもな予定をまとめてみた。

名古屋市営地下鉄:4駅が改称(2023年1月4日)

桜通線の中村区役所駅が区役所の移転に伴い「太閤通駅」に改称。新しい区役所の最寄駅になる東山線の本陣駅の改称しないが、副名称として「中村区役所」を付記する。

名城線では3駅が改称される。市役所駅(副名称「県庁」「名古屋城」)は「名古屋城駅」に改称され、副名称として「市役所」「県庁」を付記。駅名と副名称を入れ替える形になる。名古屋城を訪れる観光客が誤って隣の名城公園駅で下車するのを防ぐ。また、伝馬町駅が「熱田神宮伝馬町駅」、神宮西駅が「熱田神宮西駅」にそれぞれ改称。観光案内効果の向上を図る。

長崎電軌:市民会館停留場が改称(2023年1月4日)

長崎市役所の移転に伴い「市役所停留場」に改称される。

JR九州:日南線が一部再開(2023年1月21日)

南宮崎~志布志88.9kmのうち南郷~志布志35.9kmが2022年9月の水害で被災し運休中。1月21日に福島今町駅まで運転を再開し、運休区間は福島今町~志布志11.7kmに縮小する。

JR西日本・JR貨物:梅田貨物線が地下化(2023年2月13日)

梅田貨物線の線路のうち大阪市北区豊崎6丁目~福島区福島7丁目の約2.4kmを地下化。ルートも変更され、大阪駅北側にある旧・梅田貨物駅跡地の再開発エリア(うめきた2期)内の地下を通り抜ける。途中に新設される「大阪駅(うめきたエリア)」は3月18日から使用開始の予定。

梅田貨物線は吹田貨物ターミナル~西九条を結ぶ東海道本線の貨物支線。貨物列車のほか京都・新大阪方面と関西空港・和歌山方面を結ぶ特急「はるか」「くろしお」が走っている。

JR北海道:日高本線「浜田浦駅」廃止(2023年3月18日)

浜厚真~鵡川の駅。利用者の減少に伴い3月17日限りで営業を終了する。近年の利用者数(乗車人員)は1日平均で1~2人ほどだった。

JR東日本:山田線「平津戸駅」廃止(2023年3月18日)

松草~川内の駅。利用者が少なく2022年3月12日から営業を休止している。

JR東日本:田沢湖線「前潟駅」開業(2023年3月18日)

盛岡駅から3.4km、大釜駅から2.6kmの地点に新設。近くに大規模商業施設「イオンモール盛岡」があり、建設費の一部をイオンモールが実質負担している。

JR東日本:京葉線「幕張豊砂駅」開業(2023年3月18日)

新習志野・海浜幕張の両駅から1.7kmの地点に設けられる新駅。前潟駅と同様、近くに大規模商業施設「イオンモール幕張新都心」があり、建設費の一部をイオンモールが負担している。

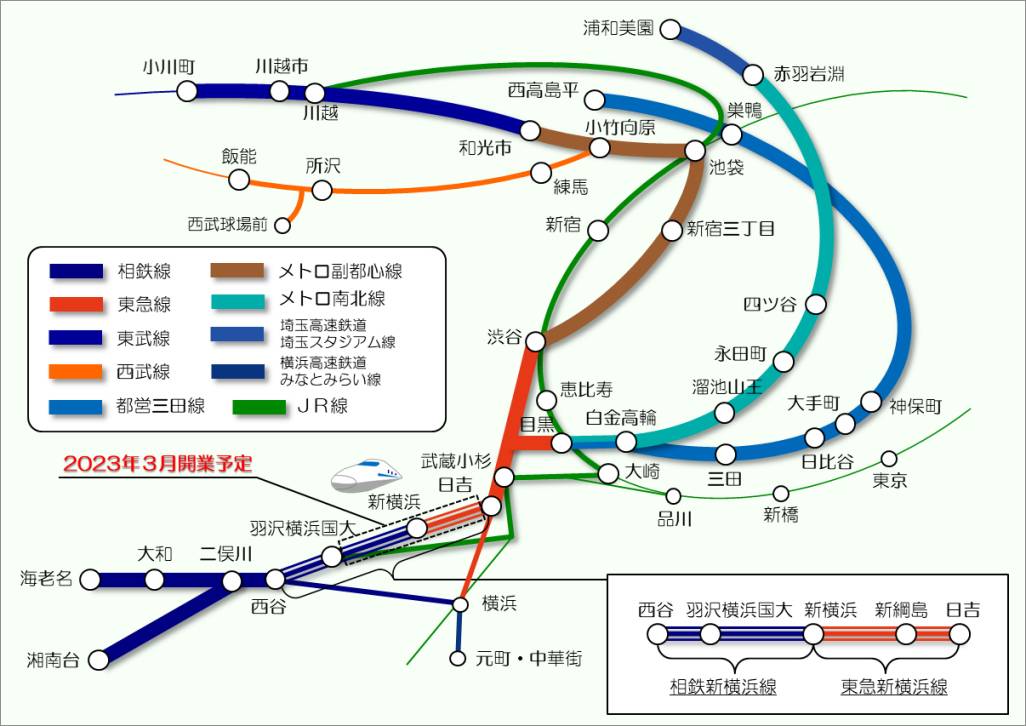

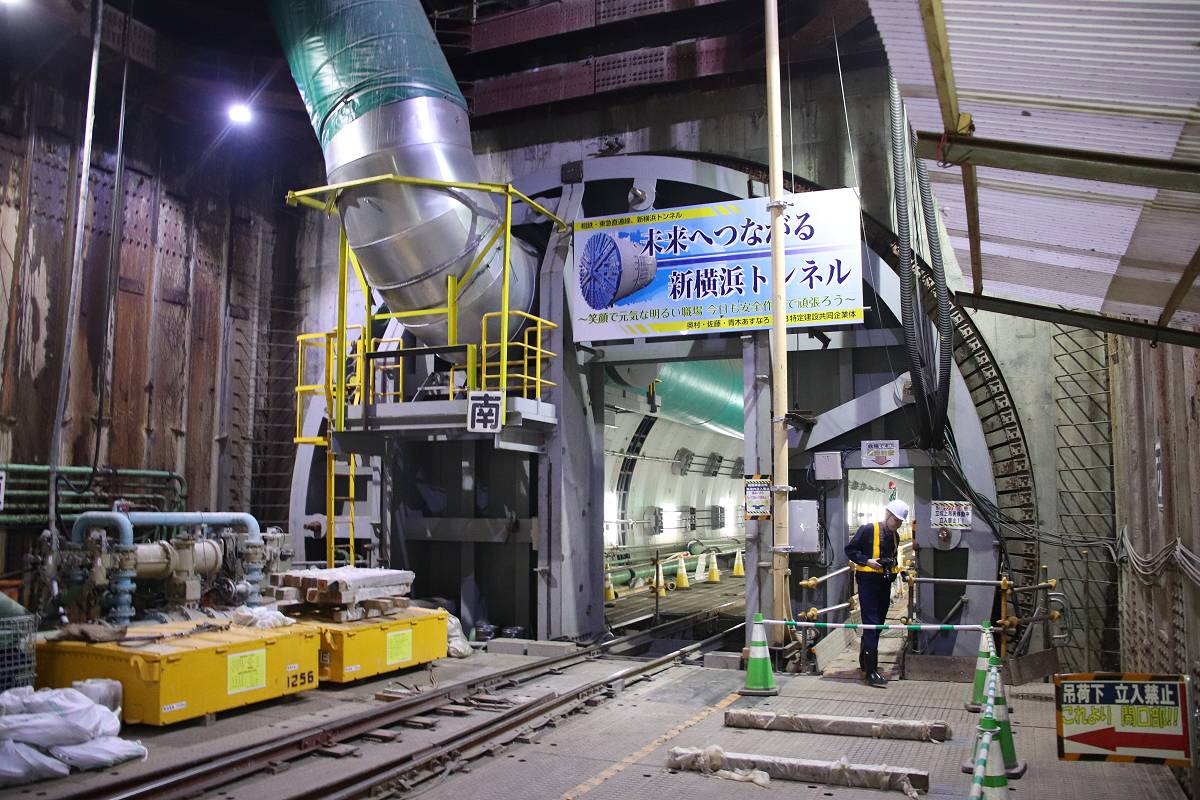

相鉄・東急電鉄:「相鉄新横浜線」「東急新横浜線」全線開業(2023年3月18日)

相鉄線とJR線・東急線を接続する新線「神奈川東部方面線」(相鉄・JR直通線、相鉄・東急直通線)事業。西谷~羽沢横浜国大の2.1kmが2019年11月に相鉄線として開業し、相鉄線~JR線の相互直通が行われている。残る羽沢横浜国大~新横浜~日吉の10.0kmが2023年3月18日に開業して全通する。

既開業区間を含む西谷~羽沢横浜国大~新横浜の6.3kmが相鉄の運営する相鉄新横浜線で、新横浜~日吉の5.8kmは東急電鉄が運営する東急新横浜線。途中、相鉄線~東急線の接続地点となる新横浜駅のほか、東急新横浜線の新横浜~日吉に新綱島駅が新設される。

これにより相鉄線と東急線の相互直通運転が始まり、相鉄線沿線と東京都心部のアクセスが向上。東急線に直通している東京メトロ副都心線・南北線、都営三田線、東武東上線、埼玉高速鉄道線からも相鉄線に乗り入れる列車が設定され、広域的な鉄道ネットワークが形成される。また、新横浜駅では東海道新幹線の同名駅と連絡。相鉄線・東急線方面から名古屋・大阪方面へのアクセスが改善される。

JR西日本:「大阪駅(うめきたエリア)」使用開始(2023年3月18日)

梅田貨物駅跡の再開発エリア(うめきた2期)に設けられる新駅で事業上の名称は「北梅田駅(仮称)」だった。梅田貨物線の地下化区間にホームを設置して現在の大阪駅と改札内の連絡通路で結ばれる。このため営業上は大阪駅と同じ駅の扱いになり、「大阪駅(うめきたエリア)」と案内される。

従来から梅田貨物線を走っている特急「はるか」「くろしお」が停車するほか、現在は新大阪発着のおおさか東線の列車も乗り入れる。これによりおおさか東線方面や関西空港方面などから梅田エリアへのアクセス向上を図る。

JR西日本:奈良線の第2期複線化が完了(2023年3月18日)

かつて全線単線だったが2001年に第1期区間として京都~JR藤森・宇治~新田が複線化。今回の第2期区間の複線化完了で複線区間は京都~城陽と山城多賀~玉水に拡大する。所要時間の短縮のほか増発を実施。遅延時の影響の縮小も目指す。

福岡市営地下鉄:七隈線が延伸開業(2023年3月27日)

七隈線の天神南~博多1.6kmが延伸開業。櫛田神社前駅と博多駅が新設され、博多駅ではJR線や福岡市営地下鉄空港線の同名駅と連絡する。

都心側の起点駅である天神南駅は名前の通り福岡市の繁華街である天神の南端にありアクセスが不便だったが、今回の延伸で山陽新幹線などが乗り入れる博多駅と連絡してアクセスが改善される。

福井鉄道:越前武生駅が改称(2023年3月)

北陸新幹線の越前たけふ駅(2024年春開業予定)と名称がかぶることから「たけふ新駅」に改称される。

JR九州:日南線が全線再開(2023年3月末)

2022年9月の台風14号で被災し南郷~志布志が運休中。1月21日に南郷~福島今町が再開し、最後に残る福島今町~志布志が3月末に再開する予定。

JR北海道:留萌本線が一部廃止(2023年4月1日)

利用者の減少に伴い段階的に全線廃止されることになり、まず3月31日限りで石狩沼田~留萌35.7kmが運行を終了。これにより真布・恵比島・峠下・幌糠・藤山・大和田・留萌の各駅も廃止される。残る深川~石狩沼田14.4kmは2026年に廃止予定。

JR東日本:磐越西線が全線再開(2023年春)

2022年8月の大雨で被災し運休中の喜多方~山都9.9kmが再開する。

芳賀・宇都宮LRTが開業(2023年8月)

宇都宮市東部に新設される路面電車方式の軽量軌道交通(LRT)。宇都宮駅東口~芳賀・高根沢工業団地の14.6kmを結び、起終点を含む19停留場が新設される。宇都宮市と芳賀町が施設を保有、第三セクターの宇都宮ライトレールが電車を運行する。

LRTの整備などによる公共交通ネットワークの充実を図ることで交通渋滞の緩和を目指すほか、自動車を運転できない高齢者でも移動しやすいまちづくりを図る。既設路線の延伸ではない新設の路面電車線が開業するのは1948年に開業した富山地鉄伏木線(現在の万葉線)以来、75年ぶりとみられる。

JR九州:日田彦山線BRTが運行開始(2023年夏)

2017年の豪雨で甚大な被害を受け運休している日田彦山線・添田~夜明29.2kmの代替交通となるバス高速輸送システム(BRT)。愛称は「BRTひこぼしライン」。運行区間は添田~日田で、彦山~宝珠山は日田彦山線の線路敷地を活用した専用道を走行。その前後は一般道を走る。

南阿蘇鉄道:高森線が全線再開(2023年夏)

高森線・立野~高森17.7kmのうち立野~中松10.5kmが2016年の熊本地震で甚大な被害が受け運休している。全線再開を機に上下分離方式の経営体制に移行。沿線の高森町・南阿蘇村が設立した一般社団法人の南阿蘇鉄道管理機構が施設を保有し、南阿蘇鉄道は管理機構から施設を借り受けて列車を運行する。

全線再開にあわせてJR豊肥本線の肥後大津駅まで乗り入れることが考えられている。2022年11月に現地搬入された新型車両「MT-4000形」はJR線への乗り入れに対応した保安装置を搭載している。

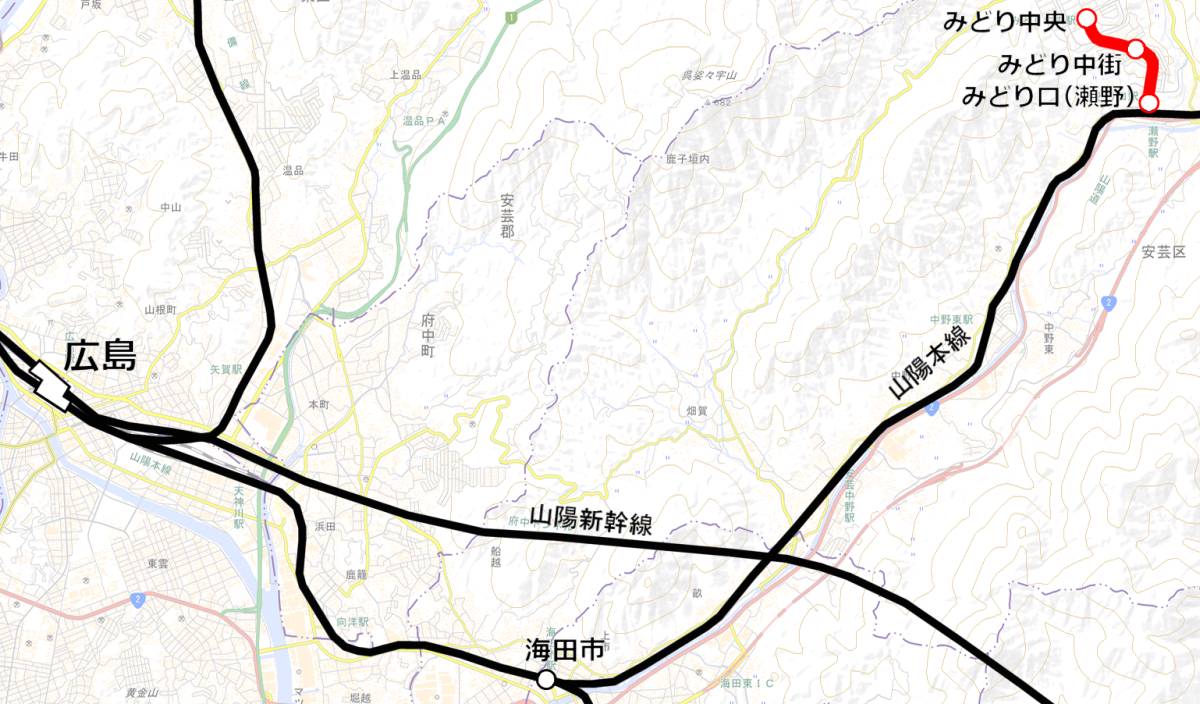

スカイレールサービス:広島短距離交通瀬野線(スカイレール)が廃止(2023年12月)

山陽本線の瀬野駅と近隣のニュータウン「スカイレールタウンみどり坂」を結ぶ広島市内の軌道交通。積水ハウスなどが出資するスカイレールサービスが運営しており、懸垂式モノレールとロープウェイを合体させたような軌道システム「スカイレール」を採用している。

利用者が当初の見込みより少ないうえ特殊なシステムのため維持管理費がかさんでいることから廃止されることに。代替交通として電気バスが運行される。

西鉄:天神大牟田線「桜並木駅」開業?(2023年度後半)

天神大牟田線の高架化と一体的に計画された雑餉隈~春日原の新駅。高架化自体は2022年8月28日に実施されており、桜並木駅の工事が引き続き実施されている。西鉄の発表(2022年7月時点)では2023年度後半の開業予定とされており、早ければ2023年10~12月に開業する可能性がある。

《関連記事》

・東武が駅ポスターで無断使用の画像「著作物ではない」裁判で主張、棄却求める

・「最長片道切符」33年ぶり終点駅が変更へ 肥前山口駅の記念碑どうなる