JR西日本は5月24日、燃料電池車両の導入に向け具体的な検討を開始したと発表した。同社と三菱電機、トヨタ自動車の3社が連携し、車両の仕様や試験内容を検討する。

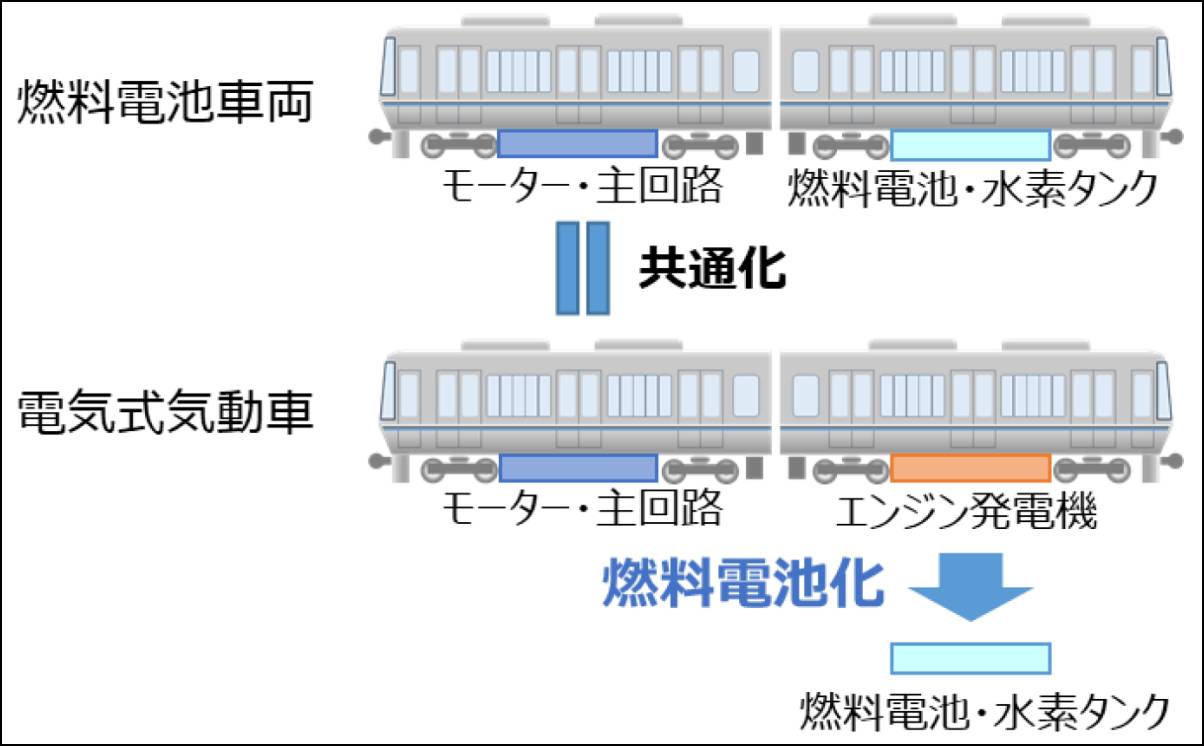

燃料電池システムや水素貯蔵システムに汎用性の高いものを採用し、国内外の標準化を想定した仕様を想定。モーターを制御する主回路システムは電気式気動車と共通化を図り、電気式気動車の燃料電池車両化も行える構成にする。

三菱電機は燃料電池システムと組み合わせた主回路システムの開発を担当。トヨタ自動車は燃料電池システム・水素貯蔵システムを提供する。JR西日本は各システムの車体への搭載と車両の仕様を検討する。

JR西日本は本年度2024年度から仕様の検討を開始。2030年代早期の営業運行開始を目指して検討を進めていくとしている。

JR西日本は電気式気動車「DEC700」を2021年に導入したが、試験車両の位置づけで営業運行にはまだ導入していない。2023年度にはDEC700と国鉄時代に製造されたキハ40系気動車を使用した次世代バイオディーゼル燃料の走行試験を山陰本線で実施。本年度2024年度は岩徳線・山陽本線で営業列車を使用して次世代バイオディーゼル燃料の長期走行試験を実施する予定だ。

こうしたことからJR西日本は当面のあいだキハ40系の使用を継続するとみられるが、同時に次世代バイオディーゼル燃料の導入に加えDEC700の量産化と営業運行導入を推進。2030年代早期には燃料電池車両の導入と先に導入したDEC700の燃料電池車両化を行い、老朽化したキハ40系を更新する考えとみられる。

《関連記事》

・JR西日本「次世代バイオディーゼル燃料」営業列車での試験路線が決定

・JR東海「水素エンジン車両」も開発へ 燃料電池と水素エンジンで模擬走行試験