羽沢横浜国大~新横浜~新綱島~日吉(横浜市)を結ぶ新線「相鉄・東急直通線」(相鉄新横浜線の一部と東急新横浜線)の開業まで残り2週間を切った。鉄道・運輸機構と相鉄、東急電鉄は3月5日、同線の完成・開業記念式典を実施。式典の参加者や報道関係者向けの試乗会と新綱島駅の見学会も行われた。

式典は相鉄新横浜線と東急新横浜線が接続する新横浜駅の地下3階コンコースで10時頃から開催。斉藤鉄夫国土交通大臣や衆議院神奈川2区選出の菅義偉前首相、神奈川県の黒岩祐治知事、横浜市の山中竹春市長ら約90人が出席し、テープカットやくす玉割りが行われた。

鉄道・運輸機構の河内隆理事長は「(中間に設ける新横浜駅と新綱島駅は)厳しい施工条件のもとでの建設となったが、鉄道構造物として最新の技術を採用するなど創意工夫を重ね、無事に工事を完了した」とあいさつした。

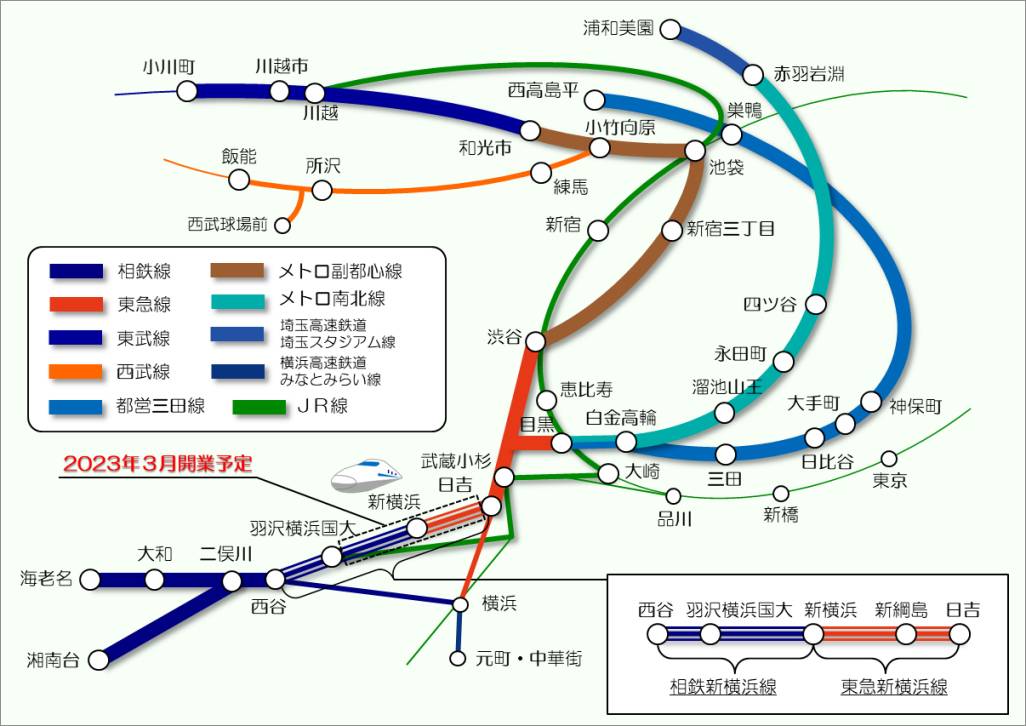

相鉄の千原広司社長は「都心部への路線経路の選択肢が増加し、交通利便性が大きく向上することによって、新たな人の流れが生まれ、地域社会の発展に結びつく」と期待感を示した。東急電鉄の福田誠一社長は「(乗り入れ路線などを含む)総延長250kmの広域・多方面のたぐいまれな鉄道ネットワークが形成される。東急グループの総力を挙げて沿線地域の発展などに貢献させていただく」と話し、沿線開発を推進する考えを示した。

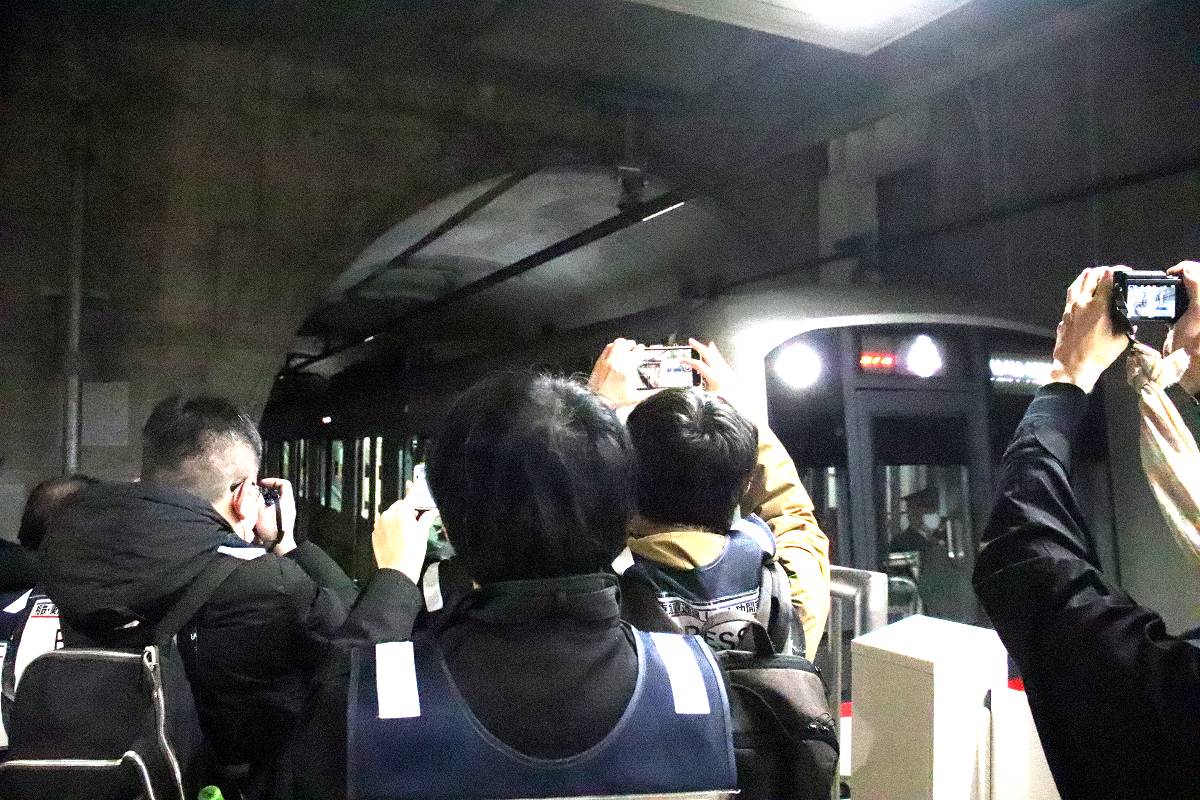

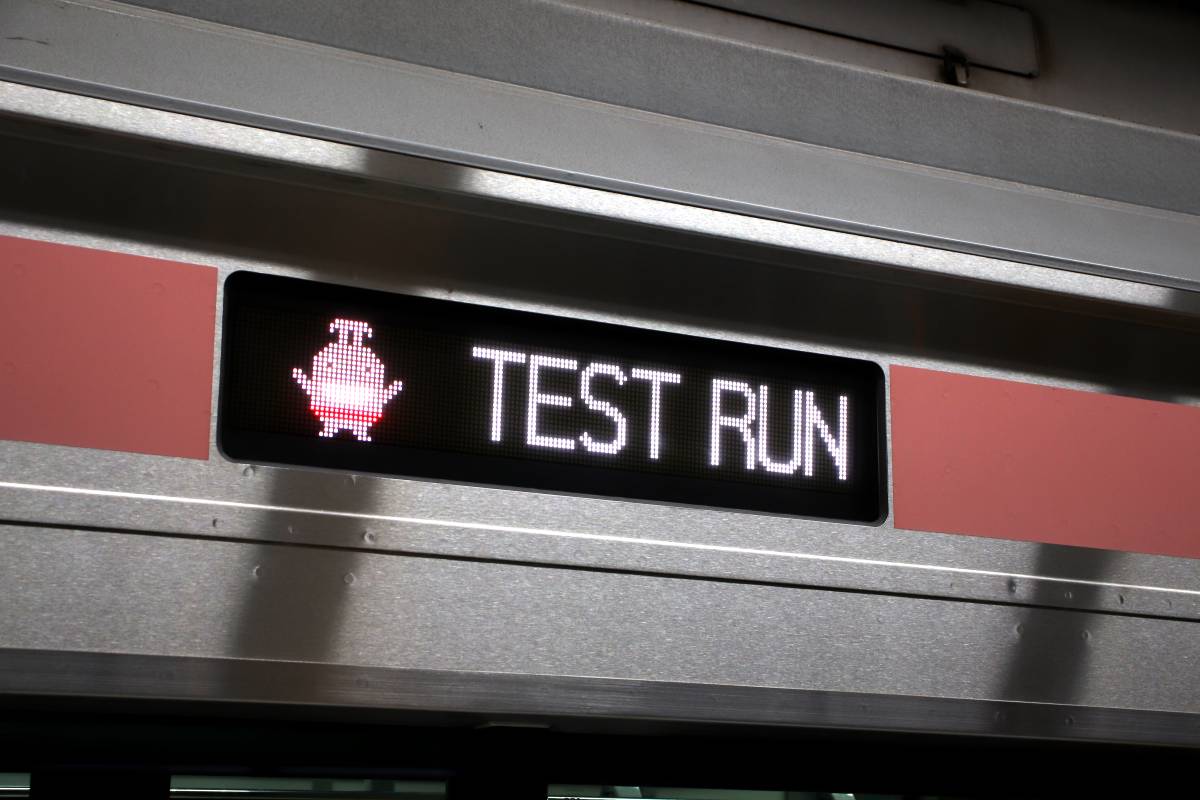

式典終点後は相鉄線方面からやってきた試運転列車に乗って新綱島駅へ。車両は相鉄20000系電車の第20103編成(10両)で、暗闇に包まれた複線シールドトンネルの新横浜トンネル(3304m)を3分ほど走って新綱島駅に到着した。

コンセプトは「町の移り変わり」

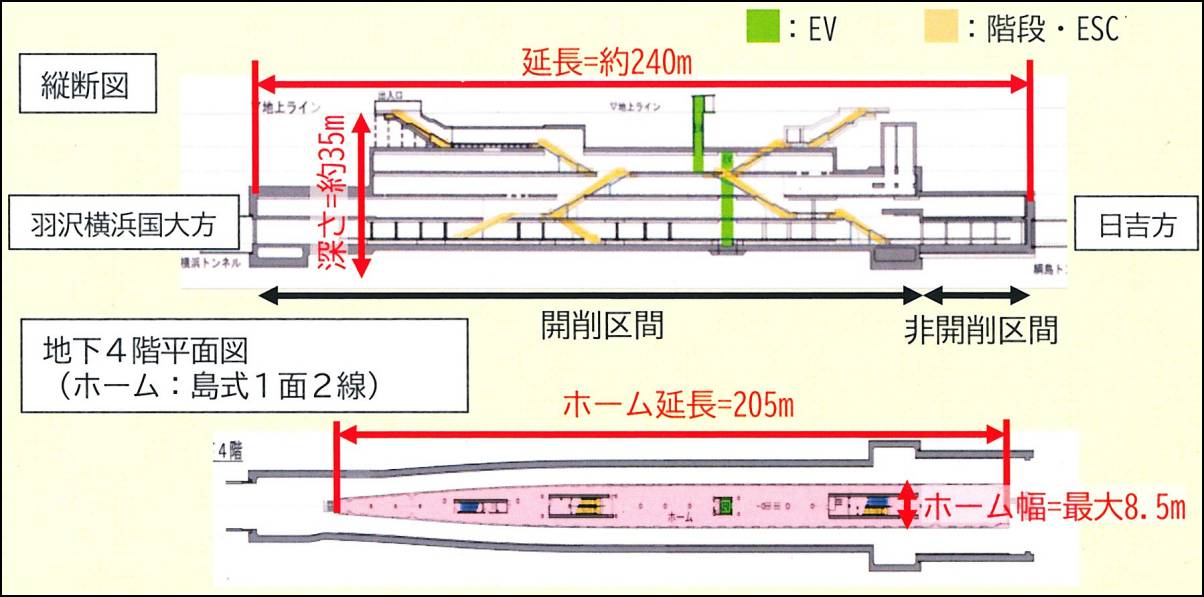

新綱島駅は東急東横線・綱島駅の東側に建設された深さ約35m(地下4階)の地下駅。最大幅8.5mの島式ホームが1面設けられている。ちなみに新綱島~日吉の綱島トンネル(1100m)は単線シールドトンネル2本の複線区間になっており、ホームの日吉寄りから円形トンネルが2本並んでいるのが見られた。

駅のデザインコンセプトは「綱島の町の移り変わりを感じる駅」。鶴見川の本流・支流に囲まれた「川の町」(明治以前)、川の氾濫を利用して桃の栽培を行った「桃の町」(明治~戦前)、東京の奥座敷と呼ばれた「温泉の町」(戦後~現在)、そして「未来へ発展する町」(現在~未来)の四つのテーマで地下の各階や階段をデザインし、地域の歴史に触れることができるようにしたという。

線路とホームがある地下4階は「川の町」にちなみ、青や水色を基調にデザイン。地下1階の改札内コンコースには発光するガラスパネルを設置し、桃栽培の町として発展してきた綱島を表現したという。

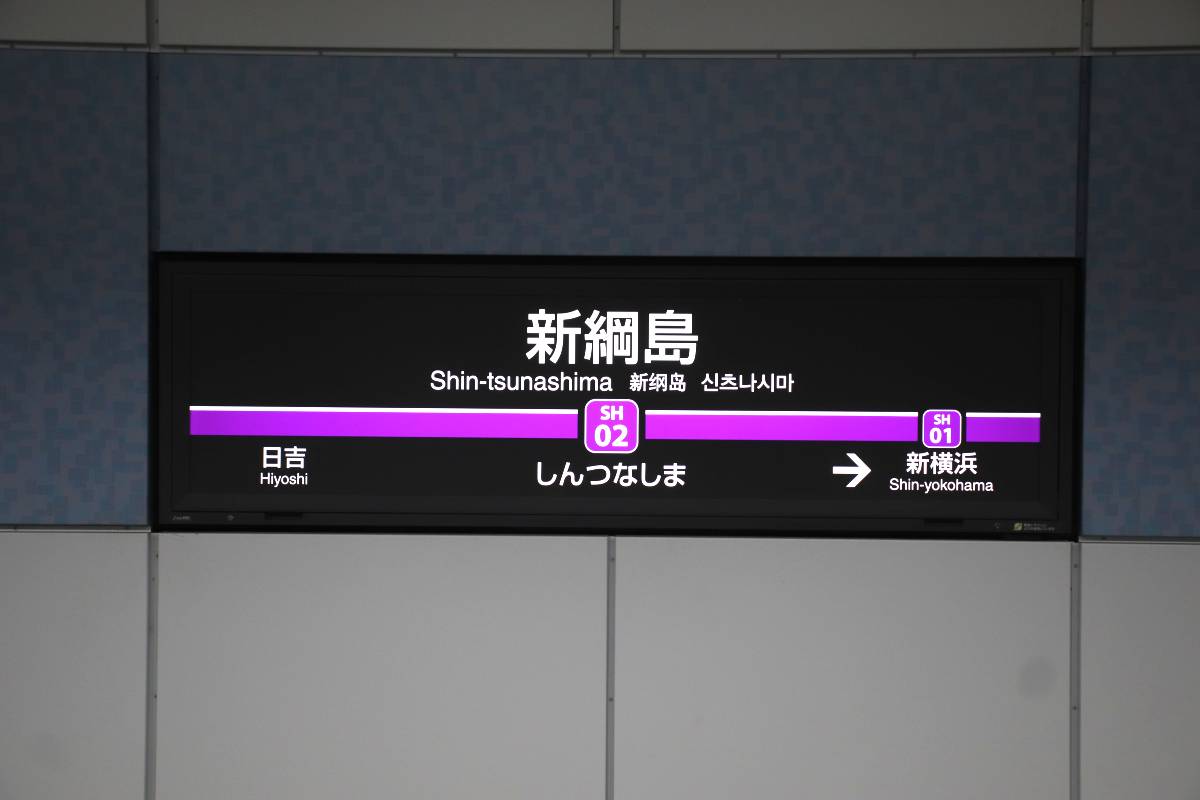

各種の案内表示もすでに設置されていた。新綱島駅は東急電鉄が運営する区間(東急新横浜線)にあるため駅名標は東急線のほかの駅と同じデザインだが、ラインカラーは既存の各線とは異なる紫色だ。

異なる工法の「継ぎ目」

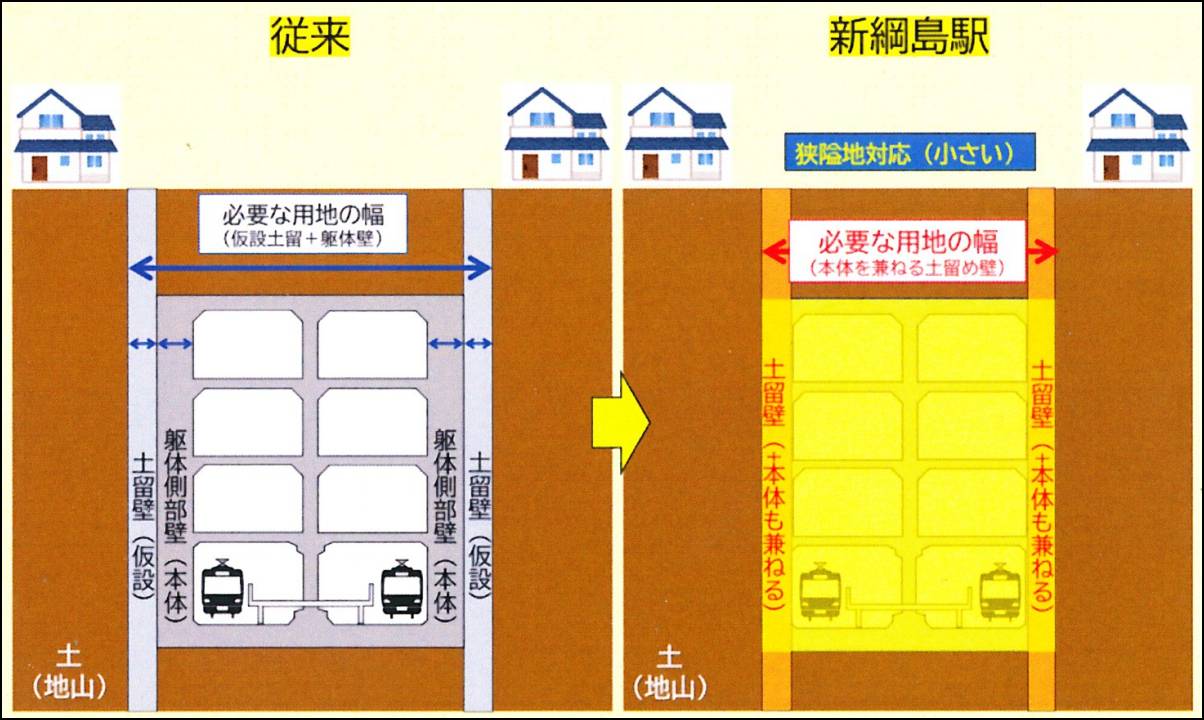

地下駅の多くは地上から地下に向けて掘って箱型の構造体を構築する開削工法で建設されることが多い。新綱島駅の構造体も全長約240mのうち205.5mは開削工法で構築された箱型だ。ただし、新綱島駅の箱型構造体はほかの一般的な地下駅とは構造が異なる。

開削工法では通常、構造体の壁になる部分に沿って仮設の土留壁を打ち込んでから掘削し、駅の本体となる構造体を構築する。これに対して新綱島駅は土留壁が本体、つまり駅の構造体を兼ねる形で構築。これにより建設用地の幅を狭くし、地上への影響を最小限に抑えたという。

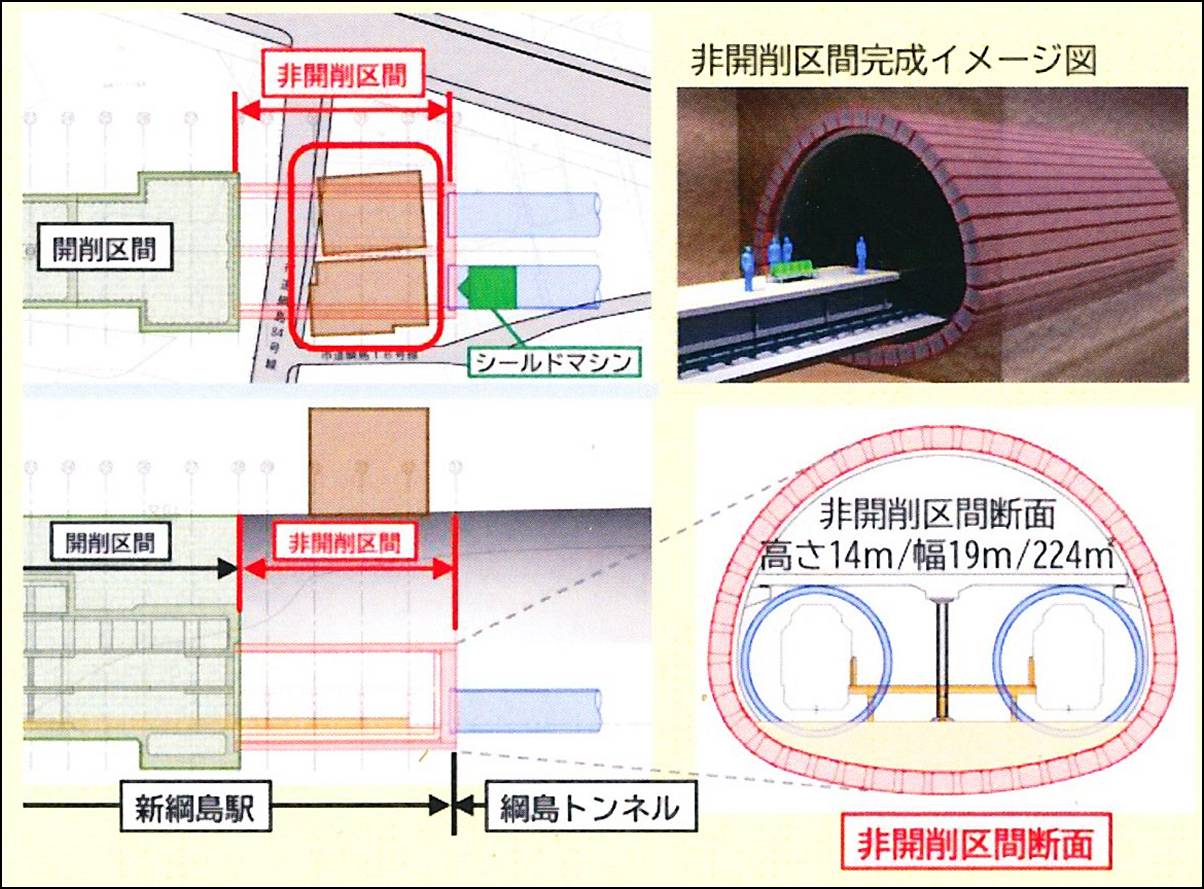

一方、日吉寄りの34.5mは地上にある建物を撤去せずに建設するため、横からトンネルを掘る非開削工法を採用している。トンネルの床や天井、壁になる部分に沿って角型のパイプを並べて押し込み、その内側を掘削してトンネルを構築した。一つの駅を開削工法と非開削工法に分けて建設するのはユニークといえる。

非開削工法で構築したトンネルは馬蹄形の断面を採用しており、壁は緩やかなカーブを描いているはず。ところが、実際にはホームの新横浜寄りから日吉寄りまで壁はずっと平らで、カーブを描いた部分はどこにも見えない。

鉄道・運輸機構の関係者によると、非開削工法で建設した部分もメンテナンス上の都合から平らな壁で覆ったとのこと。残念ながら馬蹄形の断面を見ることはできなかった。ただ、開削工法で建設した部分と非開削工法で建設した部分のあいだはトンネルの幅が少し広くなっており、異なる工法で建設した部分の「継ぎ目」になっていることが分かる。

乗り入れ拡大でトラブル発生時の対応は?

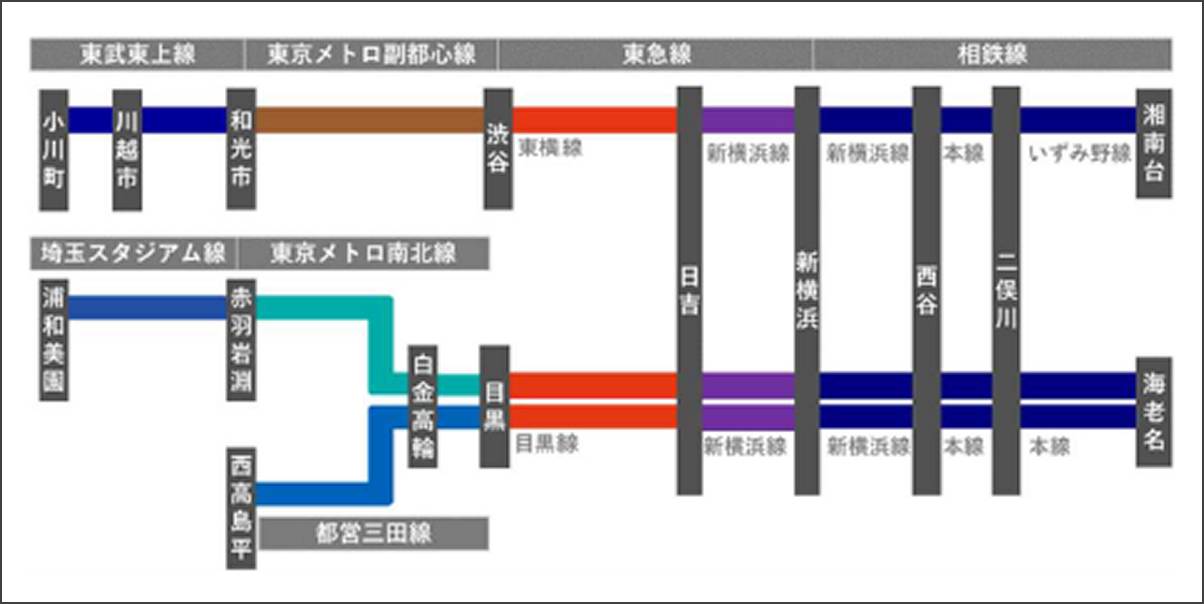

相鉄・東急新横浜線は相鉄本線の西谷駅から羽沢横浜国大・新横浜・新綱島の各駅を経由して東急東横線・目黒線の日吉駅を結ぶ全長12.1kmの新線。鉄道・運輸機構が建設し、相鉄と東急電鉄が機構から線路を借り入れて列車を運行する。このうち西谷~羽沢横浜国大の2.1km(相鉄・JR直通線)は相鉄の路線として2019年11月に開業し、相鉄線とJR線の相互直通運転が始まった。

残る羽沢横浜国大~新横浜~新綱島~日吉の10.0kmは今年2023年3月18日に開業の予定。西谷~新横浜が相鉄新横浜線、新横浜~日吉が東急新横浜線になる。相鉄線と東急線の相互直通運転が行われるほか、東急線に現在乗り入れている東京メトロ南北線・副都心線、埼玉高速鉄道線、都営三田線、東武東上線の列車も新横浜線に乗り入れる。これにより関東の鉄道ネットワークの広域化が図られるほか、新横浜駅に乗り入れている東海道新幹線へのアクセス改善も期待されている。その一方、トラブル発生時の影響エリアの拡大や所定ダイヤへの回復に時間がかかるなどの課題もありそうだ。

東急電鉄運輸部の下田雄一郎担当部長は取材に対し「(トラブル発生時は)さらに複雑なオペレーションになる。開業に先立ち運転指令所を造り直してオペレーションシステムを新しくした」と述べ、「どこが不通になった場合にどのような運用をするか、こと細かく決めた。たとえば目黒線系統で障害があったら東横線系統にはなるべく影響しないような、そういったパターンを決めて準備している。お客様になるべく迷惑をかけないようにしたい」と話した。

《関連記事》

・相鉄・東急直通線の開業日「2023年3月18日」に 渋谷・目黒以北の直通区間も決定

・相鉄・東急の新横浜線「訓練運転」公開 地下ホームに相鉄車や東急車が続々入線